La mode du 13e siècle est une mode relativement sobre, comparée aux excentricités du siècle suivant. Les vêtements sont amples, blousés à la taille, la ceinture reste discrète voir cachée sous les plis du vêtement. Les bases vestimentaires masculines et féminines ne sont pas si éloignées. Dans les deux cas, on parle de cottes. La cotte féminine est plus longue, elle évoque une robe selon notre notion moderne. La cotte masculine est fendue, facilitant, je suppose, l’équitation. Elle évoque plus une tunique selon nos conceptions actuelles. Sur cette page, je me permettrais l’emploie des mots robe et tunique, parce que ces termes sont parfois utilisés pour qualifier les pièces archéologiques et pour limiter les répétions.

Quand je vous fais cette rapide présentation, je frime. Je sais reproduire des vêtements de cette période, mais je ne prétends pas avoir une vision éclairée sur la question. Mes connaissances de cette période reposent sur quelques piliers. L’indispensable travail de Tina Anderlini, principalement consulté dans “le Costume médiéval au XIIIeme siècle”, aux éditions Heimdal, mais aussi sur son blog Parole d’Art (https://parolesdarts.blogspot.com/) le travail de mon camarade de compagnie, Paul Schott, qui a consacré son mémoire de M2 au costume occitan de cette période, et le précieux site de Charles Bricout (https://pierremelis.jimdofree.com/), en particulier sur son analyse des pièces archéologiques.

S'habiller au 13e Siècle

Les sous-vêtements

Tristement, personne n’a encore inventé le slip kangourou, la base du sous-vêtement, c’est la chemise de dessous. Pensez chemise de nuit, pas costume trois-pièces, je vous prie.

On est à une époque que les moins de 600 ans ne peuvent pas connaitre. Une époque maudite sans machine à laver. L’entretien du linge, c’est long et difficile. Donc à même la peau, on porte du lin brut, souvent non blanchi, mais si vous avez de la thune pour blanchir et après entretenir votre blanc, faut avouer, ça fait classe.

Ce lin, vous le portez sous différentes formes.

1) La chemise

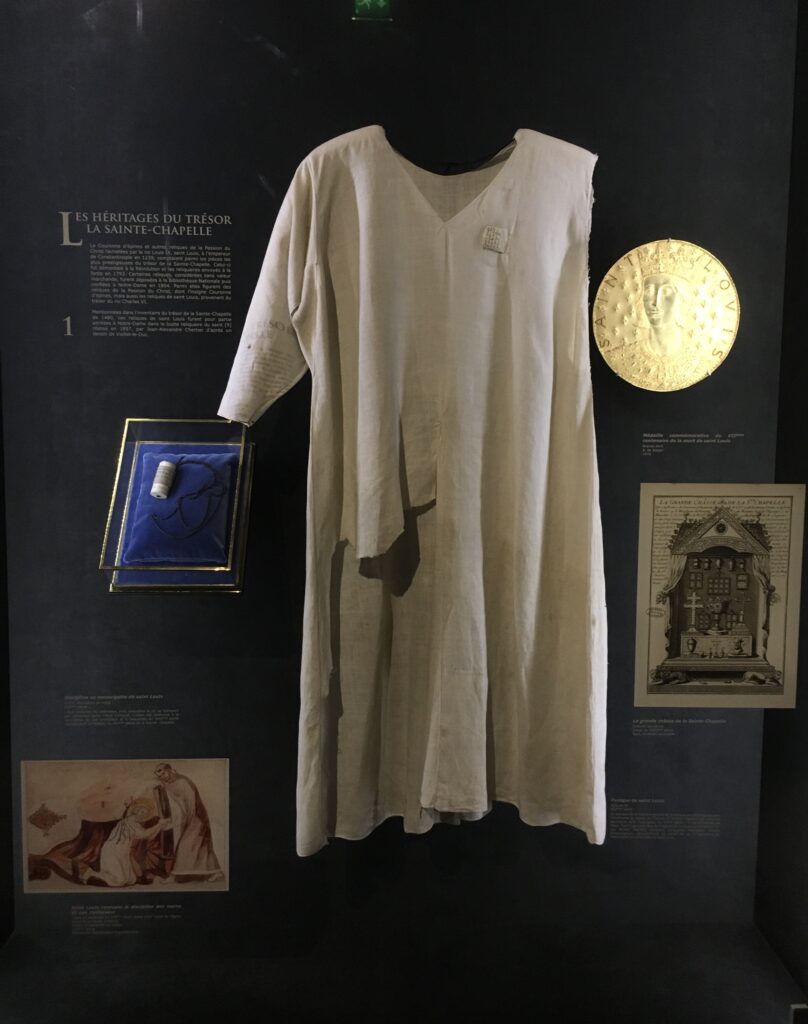

Ma reconstitution est basée sur la chemise de Saint-Louis, conservée à Paris comme relique. Vous savez, le trésor de Notre Dame sauvé de justesse des flammes? Elle était dedans.

Col en V, manches droites avec un carré d’aisance, fendu au milieu pour insérer de larges godets. Les bras de la chemise ne vont cependant que jusqu’aux coudes. Celle du roi descendait légèrement plus bas, mais devait être cousue et décousue à chaque enfilage. Elle fait 1m20 de long et a une ampleur supérieure à 2m50. Pour une chemise de femme, il faut cependant allonger la pièce jusqu’aux chevilles.

Le vêtement archéologique est cousu « à l’envers », les coutures sont à l’extérieur. Cela apportait peut-être un confort supplémentaire au roi, mais je travaille à la machine et même si mes coutures anglaises cachent bien le point mécanique, elles produisent un petit bourrelet d’un côté du tissu. Personnellement, je préfère donc le cacher en le portant en dessous.

Dans ma reconstitution, les manches s’arrêtent aux coudes sans ajustements cousus. Ceux-ci sont pour moi caractéristiques du très haut statut social du roi, et ne sont pas adaptés à la vie quotidienne.

Il est à noter cependant que si cette modification vous dérange, je serais ravie de m’adapter à votre projet et à vos interprétations.

Les chemises de femmes sont faites sur ce modèle, mais en plus longues. Mesdames, nous devons protéger votre pudeur. Pis vous n’êtes pas supposé vous battre dans cette tenue donc on peut se permettre d’allonger le bazar.

Pas de soutien de poitrine évident à l’époque, en dehors du bandage de la poitrine par-dessus la chemise. Les veinard(e)s avec peu d’ampleur s’en réjouiront, les autres pleureront. Et mettront probablement un soutien-gorge adapté en dessous de leur chemise (en tous cas, c’est ma solution perso).

2) Les papattes : braies et chausses

L’habillage des jambes est pour moi le plus déroutant par rapport à notre vêtement moderne.

Pour commencer, les braies. Si les braies celtiques ont beaucoup en commun avec nos pantalons, au moyen âge, elles se raccourcissent beaucoup. On se retrouve avec une pièce qui m’évoque plus le caleçon que le pantalon. D’autant plus que par-dessus arrivent les chausses.

Les chausses nous évoqueront aussi bien nos chaussettes, que nos pantalons: en effet, elles couvrent une grande partie de la jambe. En cela, elles se rapprochent un peu de nos pantalons. Mais au lieu de partir des hanches, elles s’enfilent par le pied comme de grandes chaussettes.

Saint François d’Assise nous a laissé une de ses chausses, l’amour des reliques par la foi catholique est parfois des plus pratiques pour l’historien. L’évêque Rodrigo Jiménez de Rada n’a certes pas eu l’auréole, mais il a eu la même courtoisie.

Ces deux vêtements anciens sont taillés dans le biais pour profiter de l’élasticité maximale du tissu chaine et trame utilisée. Lors de ma première commande de chausses, j’ai voulu voir si je ne pouvais pas trouver des traces de chausses en maille… Mais Tina a dit non. ( https://parolesdarts.blogspot.com/2020/10/costume-medieval.html ) Et si Tina dit non… Mon CAP couture et mon master de bio ne me permettront pas de la contredire.

La chausse est composée de deux parties: la jambe et le pied. Leur patronage est délicat. En effet, la jambe doit mouler celle de son porteur, et la jonction entre la jambe et le pied, le cou de pied doit être suffisamment large pour permettre un enfilage,mais pas trop pour ne pas créer de surépaisseurs dans la chaussure.

Les pièces archéologiques me semblent présenter des coutures sous le pied. Je ne sais pas comment ces messieurs médiévaux supportaient ça, mais moi et mes clients, ont trouve pas ça super confort. En ce sens, j’ai modifié légèrement le patron médiéval pour décaler la couture. À l’avenir, j’espère développer une couture plus plate qui me permettrait peut-être de mieux respecter les sources.

Les chausses de cette époque sont attachées à la taille. Soit par un cordon passé dans un oeillet (Rodrigo); soit par un lacet (Saint-François). Je serais ravie de vous réaliser la finition de votre choix.

Le costume masculin

Bon, vous avez vos sous-vêtements, c’est bien. Maintenant, va falloir être décent. Mettez donc une cotte !

J’ai développé la mienne à partir de la Tunique de Moselund. Trouvée dans une tourbière danoise, elle a été datée au carbone 14 d’entre 1050 et 1155. Entre le milieu du 11e et le milieu du 12e, donc. Pas du 13e siècle. Pourquoi se baser sur ce vestige-là alors? Je vais citer Charles Bricout, Doctorant, Reconstituteur et Artisan sur le sujet:

Il existe peu de pièces archéologiques de tuniques occidentales du XIIIe siècle. La préservation des pièces textiles est très difficile et les pièces restantes sont bien souvent religieuses. Il faut donc ouvrir aux pièces archéologiques du XIIe et XIVe siècle, puis les comparer aux iconographies du XIIIe siècle, pour obtenir des tuniques cohérentes. La plupart des cottes retrouvées viennent des pays nordiques (Groenland, Suède, Danemark), car ce sont des sols de tourbières/marécageux qui conservent au mieux les lainages.

On est donc sur une tunique fendue avec de petits godets centraux et des manches anamorphiques (au contraire de la chemise de Saint-Louis évoquée avant), et un col doté d’un amigaud, c’est-à-dire un col proche du cou avec une fente droite pour pouvoir passer la tête. Enfin, une paire de godets latéraux viennent compléter le patron. On est à une époque où le tissu est cher. Anthony et Paul, dans les photos ci-contre sont supposés être des nobles, ils sont bling-bling. Pour cela, au 13e, on rajoute du tissu. On rajoute de l’ampleur, on rajoute de la longueur. (La longueur est aussi conditionnée par le statut social.)

Ce genre de tunique peut être doublée ou pas. Si les pièces se conservent mal, les doublures c’est pire. On peut cependant en trouver des traces, et les textes confirment leur existence. Pour ma part, je pense que le choix revient au client en fonction de l’usage qu’il veut faire de son vêtement. Typiquement, autour de Nîmes, si vous avez déjà votre chemise, plus la tunique, vous avez au minimum deux épaisseurs. Pas sure qu’une doublure soit toujours souhaitable sous notre climat estival.

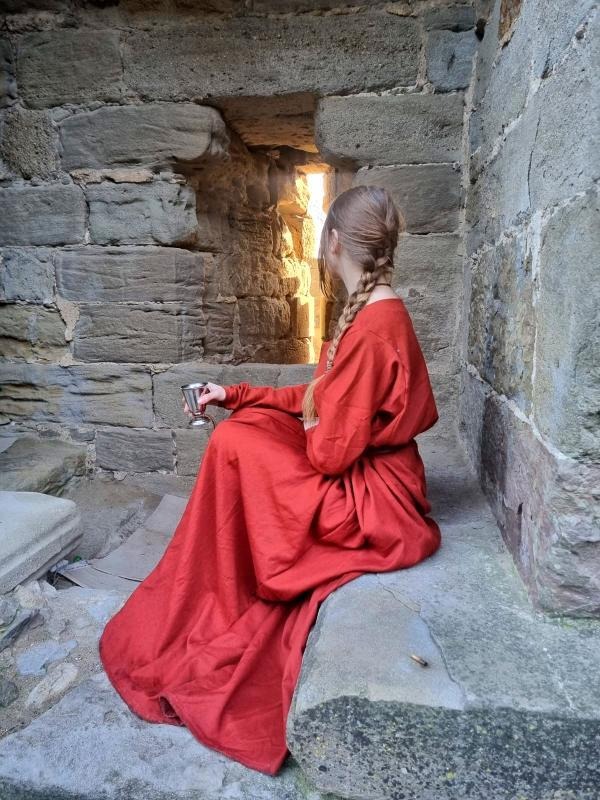

Le costume féminin

En matière de cotte féminine, je me suis basée sur une autre relique, la robe de Sainte Claire d’Assise, disciple et soutien du Saint-François mentionné plus tôt.

Elle est de famille noble, et pas de petits noblions, on parle plutôt d’une lignée de comtes. Adolescente, elle assiste aux prédications de St Francois d’Assise et décide de dédier sa vie à la religion et de vivre pauvrement.

Pourquoi c’est pertinent ici? Parce que cette relique illustre bien ses deux facettes, pauvre, mais noble: Pauvre de par la qualité du tissu, mais noble par la coupe, et en particulier l’ampleur avec ses 6 goussets latéraux, pour un total de plus de trois mètres.

La comparaison est intéressante avec la cotte de Ste Elisabeth de Hongrie (aka Ste Élisabeth de Thuringe), autour de la même époque et venant d’un milieu social probablement encore plus prospère que celui de Sainte-Claire. La robe de Ste Elisabeth ne compte pourtant que 2 goussets latéraux pour une ampleur notablement inférieure. Pourquoi ?

Je remarque que la cotte de Sainte-Claire a des emmanchures presque droites et des manches droites avec des carrés d’aisances, un patronnage qui existe alors depuis longtemps et qui sur les tuniques masculines laisse la place à des emmanchures anamorphique, permettant des mouvements plus faciles. La dernière pièce archéologique masculine avec des emmanchures droites date du 11/12ème siècles selon le C14. Dans ce cas, pourquoi ces emmanchures droites sur la robe de Sainte-Claire alors que les anamorphiques existent aussi chez les femmes comme on peut le voir chez celle de Ste Elisabeth.

Ces deux saintes ont fini leur vie dans une pauvreté choisie et revendiquée. Mais si Claire a vécu jusqu’à 59 ans en ayant une activité politique notable (fondation de l’ordre des Clarisses), Élisabeth devient veuve à 20 ans, puis entre en religion dans un contexte très rigoureux et décède quelques années plus tard. Je suppose donc que sa tunique est plus caractéristique d’une tenue de travail, pratique et sobre. Donc moins d’ampleur et plus de commodité (manches anamorphiques).

Mais n’oubliez pas que mes vêtements sont faits à la demande et se doivent de vous plaire. Pour moi-même, j’ai choisi de faire une cotte avec moins d’ampleur, mais des manches droites. Les deux sont attestés à l’époque, j’estime avoir le droit d’adapter mon vêtement à mes préférences.

Tarifs indicatifs

Contactez-moi pour avoir un devis personnalisez, mais pour avoir une idée, voici quelques ordres de grandeur :

Costume masculin civil

| Article | Montant |

|---|---|

| Chemise de dessous | 70,00 € |

| Cotte masculine | 160,00 € |

| Braies | 70,00 € |

| Chausses | 80,00 € |

| Cale | 20,00 € |

| Remise tenue complète | -30,00 € |

| Tenue complète | 370,00 € |

Costume féminin

| Article | Montant |

|---|---|

| Chemise de dessous | 70,00 € |

| Cotte féminine | 160,00 € |

| Chausses | 80,00 € |

| Guimpe | 20,00 € |

| Remise tenue complète | -30,00 € |

| Tenue complète | 300,00 € |

Manteaux

| Article | Montant |

|---|---|

| Chape | 180,00 € |

| Cape avec capuche (demi ou full) | 140,00 € |

| Mantel | 100,00 € |